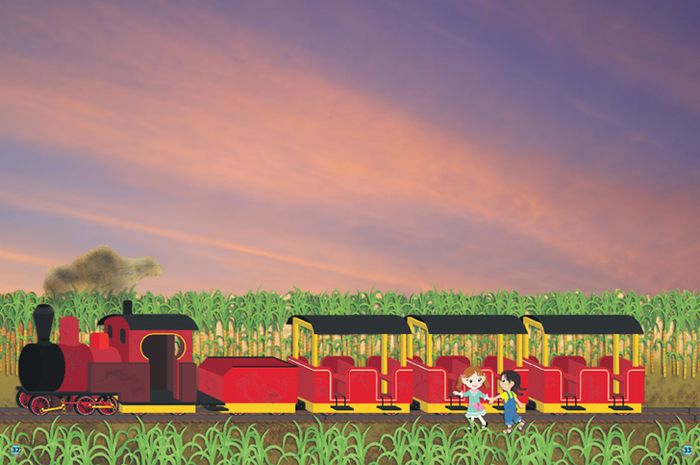

Rei semangat sekali untuk liburan ke Solo kali ini. Paman Budi berjanji mengajaknya menginap di daerah ladang tebu Sondokoro, ladang tebu kuno dari sejak zaman Belanda, dan naik kereta tuanya!

Pagi itu, seusai sarapan ia langsung berlari menuju lading tebu itu.

“Rei, kamar tidurmu sudah dirapikan belum?” seru Tante Tia.

Duh, malas sekali kalau harus kembali lagi ke rumah, begitu pikir Rei.

“Sudah!” jawab Rei sambil berharap Tante Tia tidak memeriksa kamarnya yang masih berantakan.

“Sudah pakai topi belum, Rei?” seru Tante Tia lagi.

Sayangnya, Rei sudah terlalu jauh untuk bisa mendengar seruan Tante Tia itu. Ia terus berlari mengitari sebagian ladang tebu dan sampai ke tempat kereta tebu kuno itu diparkir.

“Bagus , ya,” sapa sebuah suara dari belakang Rei.

Rei menoleh dan berhadapan dengan anak perempuan seusianya. Rambutnya pirang kecoklatan.

“Lieke,” kata anak itu sambil mengulurkan tangan putihnya.

“Rei,” sahut Rei singkat. Dalam hati, ia berpikir namanya Lieke aneh sekali.

“Naik, yuk!” ajak Lieke sambil menggandeng tangan Rei, setengah menariknya ke arah gerbong.

Sebelum Rei bisa menolak, tiba-tiba mereka sudah berada di atas salah satu gerbong kereta kuno itu.

Lieke berseru, “Ga, de heer!” Lalu kereta tua itu pun bergerak! Berjalan menyusuri rel. Rei menatap Lieke dengan heran.

“Aku tadi bilang, ‘Berangkat, Pak!’ dalam bahasa Belanda,” kata Lieke menjelaskan. “Wah, ternyata Lieke itu anak Belanda. Pantas berbeda,” ujar Rei di dalam hati.

Perjalanan naik kereta itu menyenangkan sekali. Rei dan Lieke tertawa-tawa sambil memandangi lika-liku kebun tebu. Bahkan saat mereka lapar, Lieke tinggal meneriakkan beberapa kata dalam bahasa Belanda dan voila! Datanglah beberapa potong roti isi dan minuman es jeruk.

“Rei!” seru suatu suara. Rei tersentak dan melihat ke sekelilingnya. Suaranya seperti suara Tante Tia. Namun, Rei mengacuhkan panggilan itu dan kembali asyik bermain halma dengan Lieke. “Rei!” suara itu terdengar lagi. Rei kembali celingukan.

“Kenapa?” tanya Lieke.

“Rasanya seperti ada suara tanteku,” jawab Rei acuh tak acuh.

“Oo…” Lieke lalu terdiam sesaat.

“Kamu gak menjawabnya?” tanya Lieke hati-hati.

“Ah, palingan aku cuma mau disuruh beresin kamar, bantu-bantu masak, atau apalah. Tante Tia suka nyuruh-nyuruh!” sahut Rei. Suara Tante Tia kembali terdengar.

“Tapi beresin kamar itu buat kamu juga. Kan, gak enak tidur di kamar berantakan. Terus masakan yang dibuat Tante Tia, kan, untuk kamu makan juga,” kata Lieke pelan.

Rei terdiam mendengarnya. Benar juga, sih. Hanya saja bermain lebih menyenangkan daripada menyahut panggilan Tante Tia dan beres-beres.

“Lagipula, kamu harusnya senang, masih ada yang memanggilmu…” ujar Lieke dengan suara sedih. “Semua keluargaku sudah pindah ke Belanda. Tidak ada yang memanggilku lagi.” Lanjut Lieke.

“Maksudnya?” tanya Rei penasaran. Namun, entah mengapa Rei merasa kepalanya pusing dan Lieke tampak semakin kabur.

“Rei! Rei!” panggilan Tante Tia pun semakin dekat dan jelas.

“Rei!” Rei membuka mata dan melihat Tante Tia, Paman Budi, dan beberapa orang lain yang menatapnya dengan cemas. Rupanya tadi Rei jatuh pingsan di dekat tempat kereta kuno itu diparkir. Ia kepanasan gara-gara pergi tanpa topi. Semua yang dialaminya bersama Lieke tadi hanya mimpi belaka!

Setelah Rei pulih, Rei, Paman Budi, dan Tante Tia pergi berwisata naik kereta tebu. Rei senang sekali walau rasanya perjalanan naik keretanya bersama Lieke lebih menyenangkan. Hanya satu yang mengganjal perasaan Rei. Yaitu cerita penjaga tempat wisata itu bahwa dulu ada anak kecil bernama Lieke yang meninggal karena sakit. Lieke dikubur di sekitar kebun tebu itu. Sementara keluarganya kembali ke Belanda saat penjajahan Belanda berakhir. Rei masih bisa mengingat kesedihan di dalam suara Lieke.

“Rei, bereskan kamarmu!” panggil Tante Tia.

“Iya, Tante!” Rei langsung pergi menghampiri Tante Tia. Lieke benar, ia senang, masih ada orang yang memanggilnya.

Sumber: Arsip Bobo. Cerita: Pradikha Bestari.

| Source | : | dok. Majalah Bobo |

| Penulis | : | Sylvana Toemon |

| Editor | : | Sylvana Toemon |

KOMENTAR